Rendezvous-Systeme: Optimierung der Taktlage in der ÖPNV-Angebotsplanung

12.10.2024 | Philipp Krammer | NKVB | Lesedauer: ca. 11 Minuten

In gut durchdachten Liniennetzen können Rendezvous-Systeme – auch als Rundumanschlüsse bekannt – den öffentlichen Nahverkehr deutlich verbessern. Sie ermöglichen, dass sich Linien an zentralen Knotenpunkten treffen, sodass Fahrgäste bequem und zeiteffizient umsteigen können. Allerdings haben derartige Systeme auch Schwächen, die sich durch den einen oder anderen fahrplantechnischen Kniff in den Griff bekommen lassen. In diesem Beitrag zeigen wir, wie sich durch eine gezielte Anpassung der Taktlagen kostenneutral ein spürbarer Mehrwert für die Fahrgäste erzielen lässt.

Abbildung 1: Bei Rendezvous-Systemen, wie hier am Bahnhof Bernhausen in Filderstadt, kommen alle Busse zeitgleich an, stehen ein paar Minuten und fahren zeitgleich wieder ab, sodass Fahrgäste zwischen den Linien umsteigen können. | Foto: Philipp Krammer

Die Suche nach der idealen Taktlage

Zunächst wollen wir – um Missverständnissen vorzubeugen – hier die Begrifflichkeit klären. Wenn in diesem Beitrag von der Taktlage gesprochen wird, geht es nicht darum, wie oft in der Stunde ein Bus oder eine Bahn fährt. Wir gehen hier eher davon aus, dass die Frage „wie oft“ (Taktfrequenz) bereits geklärt ist. Wenn nun aber der Linienweg und die Taktfrequenz feststehen, besteht immer noch planerischer Spielraum. Eine Linie im Halbstundentakt etwa kann von der Starthaltestelle immer zur Minute 24 und 54 (also 14:24 Uhr, 14: 54 Uhr, 15:24 Uhr), aber auch etwa zur Minute 15 und 45 oder eben zu beliebigen anderen halbstündlich getakteten Zeiten abfahren. In diesem Beitrag soll es darum gehen, wie aus Fahrgastsicht die perfekte (oder zumindest eine gute) Taktlage gewählt werden kann. Dabei gehen wir zunächst von einem Liniennetz mit Rendezvous-Prinzip aus und optimieren dann Schritt für Schritt den Fahrplan.

Betriebliche Einflussfaktoren auf die Taktlage

Vorab: Es kann vielerlei betriebliche Gründe geben, welche die Wahl der konkreten Taktlage einschränken. Im Bahn-Bereich mögen das eingleisige Streckenabschnitte sein, in denen sich keine Züge begegnen können. Manchmal müssen auch Pausen aus betrieblichen Gründen nach einem gewissen Schema auf die beiden Endstellen verteilt werden, etwa weil

- das Fahrzeug eine Endstelle nach einer gewissen Zeit für ein nachfolgendes Fahrzeug mangels Aufstellkapazität räumen muss,

- nur an einer der beiden Endstellen einer Linie eine WC-Anlage für das Fahrpersonal vorhanden ist und dort die vergleichsweise längere der beiden Pausen eingeplant werden soll,

- weil aufgrund innerbetrieblicher Vorgehensweisen an jeder Endstelle eine Mindestwendezeit als Verspätungspuffer vorgehalten werden muss oder

- weil aus dienstplanerischen Gründen eine bestimmte Verteilung der Pausenzeiten vorgegeben ist, z. B. damit die Dienste mithilfe der sogenannten Sechstelregelung ohne Ablösung gebildet werden können.

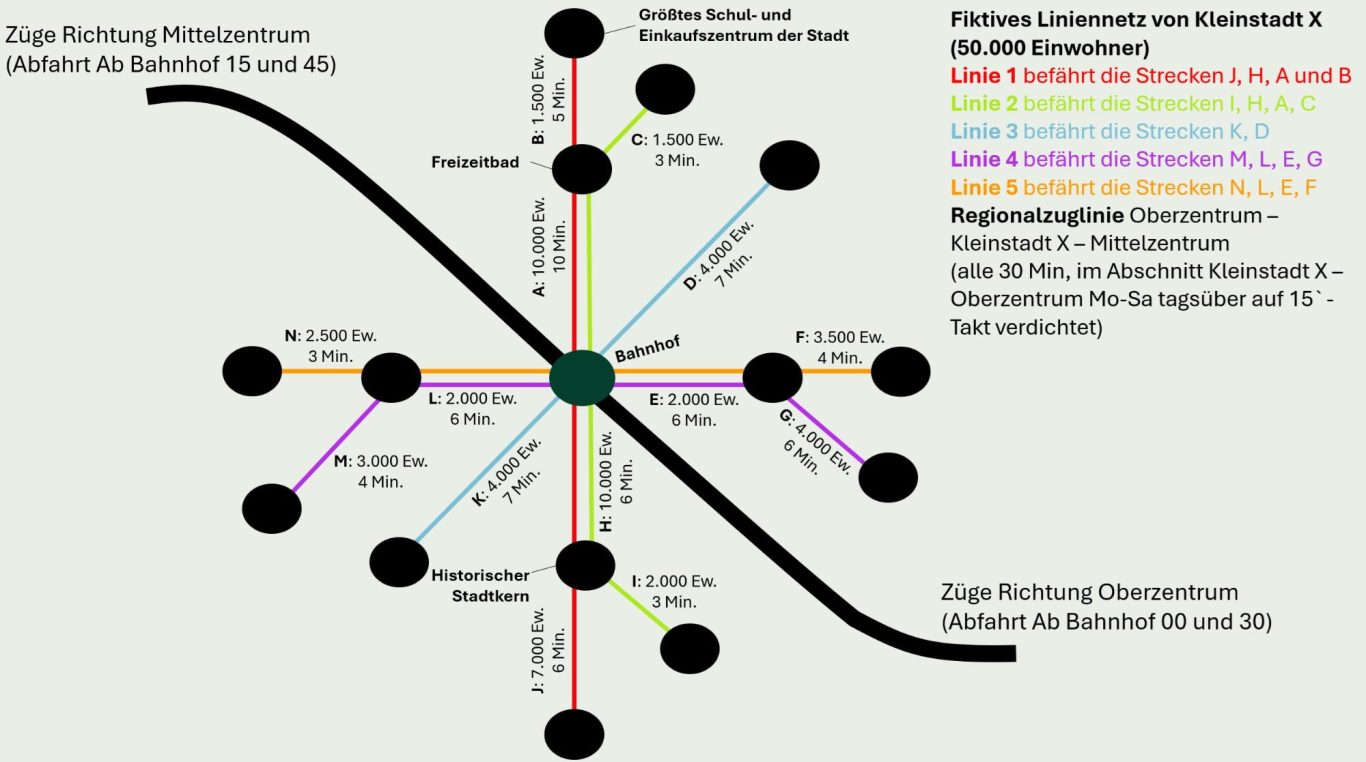

Fiktives Beispielnetz einer Kleinstadt

Solche oder ähnliche Restriktionen bestehen vielerorts und schränken natürlich die Wahl von möglichen Taktlagen ein. Dennoch besteht i. d. R. ein relativ hoher Entscheidungsspielraum, der es Planern ermöglicht, die Taktlage aus Fahrgastsicht zu optimieren. Nicht selten werden Netze dann am zentralen Netzknoten mit einem Rundumanschluss ausgestattet, sodass alle Busse zu einer gewissen Zeit ankommen und nach einigen Minuten wieder gleichzeitig abfahren. Man spricht hierbei auch von Rendezvous-Systemen. Dieses Prinzip ist gerade bei Nachtbusnetzen oder in kleinen Stadtverkehren sehr beliebt. Ausgehend von einem fiktiven Beispielnetz wollen wir erläutern, wie man durch simples Verschieben der Taktlage ohne Mehrkosten einen deutlichen verkehrlichen Mehrwert erzeugen kann.

Abbildung 2 zeigt das fiktive Liniennetz einer Kleinstadt. Alle Buslinien sollen im Halbstundentakt fahren. Lediglich die Frage der Taktlage ist noch zu klären.

Fahrplanlage für ein klassisches Rendezvous-System mit Rundumanschluss am Bahnhof

Ein klassisches Rendezvous-System mit Rundumanschluss am Bahnhof könnte in diesem Fall folgendermaßen aussehen:

- Alle Busse kommen am Bahnhof zur Minute 20 und 50 an (Umsteigezeit zu den Zügen Richtung Oberzentrum beträgt damit auf die Minute 00 und 30 zehn Minuten).

- Alle Busse fahren am Bahnhof nach einer fünfminütigen Standzeit zur Minute 25 und 55 ab (Umsteigezeit zu den aus dem Oberzentrum ankommenden Zügen beträgt damit von der Minute 15 und 45 ebenfalls zehn Minuten).

- Am Bahnhof kann man von jedem Punkt im Stadtbusnetz alle Ziele mit einer fünfminütigen Umsteigezeit innerhalb des Stadtbusnetzes erreichen.

Optimierung durch Versatz

So weit, so gut. System stimmig, Planung abgeschlossen. Oder geht es noch besser? Auf den Strecken A, H, L und E (zu sehen in Abbildung 2, jeweils markiert an den Strecken) fahren nun immer zwei Busse genau zur gleichen Zeit. Das sieht auf den ersten Blick nicht sehr sinnvoll aus. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Strecken A und H, also die gemeinsame Strecke der Linien 1 und 2. An den Strecken A und H wohnen insgesamt 20.000 Einwohner, das sind 40 % der Stadtbevölkerung der Kleinstadt X. Das ist eine ganze Menge. Würden die beiden Linien hier nicht gleichzeitig, sondern versetzt fahren, kämen die Busse in Richtung Altstadt und Freizeitbad am Bahnhof zu den Minuten 20, 35, 50 und 05 an und würden zu den Minuten 25, 40, 55 und 10 abfahren. Dies hätte eine Reihe von Vorteilen.

- 20.000 der 50.000 Einwohner erhalten einen Viertelstundentakt statt eines Halbstundentakts, also eine Taktverdoppelung ohne Mehrkosten.

- 20.000 der 50.000 Einwohner erhalten am Bahnhof nicht nur Anschluss zu den anderen Buslinien und zum Oberzentrum, sondern auch zum Mittelzentrum (durch die verschobene Taktlage von einer der beiden Linien).

- Fahrgäste aus dem Mittelzentrum erhalten im strikten Rendezvous-System keinen Anschluss zu Zielen in der Kleinstadt X, erreichen nun aber mit zehn Minuten Übergangszeit das Freizeitbad und den historischen Stadtkern.

Folgen der Herausnahme einer Linie aus dem Rendezvous-System

Wenn aber nicht beide Linien gleichzeitig fahren, kann eine von beiden nicht mehr am Rundumanschluss am Bahnhof teilnehmen. Das ist ein gewisser Nachteil, der aber gut zu verschmerzen ist. Nehmen wir uns diesbezüglich die schwächere der beiden Linien heraus, deren Abfahrtszeiten wir um 15 Minuten zur Linie 1 versetzen. In Bezug auf die erschlossenen Einwohner wäre das die Linie 2. Auf deren Außenästen (Strecke C und Strecke I) wohnen in Summe nur 3.500 Einwohner (nur 7 % der Stadtbevölkerung), die nun schlechtere Anschlüsse am Bahnhof zu den anderen Stadtbuslinien vorfinden würden. Zum einen ist das der Preis für die zahlreichen Vorteile des Versatzes (siehe die diesem Absatz vorausgehenden Spiegelstriche). Zum anderen wird bei Rendezvous-Systemen auch oft vergessen, dass es deutlich mehr Anschluss-Relationen gibt als der Rundumanschluss am zentralen Netzknoten, auf den diese Systeme optimiert werden. Hierbei sind insbesondere zu beachten:

1. Anschlüsse zu ÖPNV-Linien außerhalb des Netzes

In unserem Beispiel handelt es sich um Anschlüsse an den Regionalzugverkehr. Zwar verschlechtern sich durch die Verschiebung der Linie 2 zur Linie 1 die Anschlüsse innerhalb des Stadtbus-Systems am Bahnhof, doch verbessern sich im Gegenzug die Verbindungen zum Regionalzugverkehr. Dadurch entstehen auch neue Anschlüsse von und zum Mittelzentrum. Da die Regionalzuglinie in unserem fiktiven Szenario montags bis samstags tagsüber zwischen der Kleinstadt und dem Oberzentrum auf einen Viertelstundentakt verdichtet wird (siehe Abbildung 2), profitieren insbesondere die Fahrgäste der Linie 2: Sie erhalten Anschlüsse sowohl in Richtung Mittelzentrum als auch in Richtung Oberzentrum.

2. Über-Eck-Anschlüsse innerhalb des Netzes

Nicht jede Umsteigerelation innerhalb des Stadtbusnetzes führt über den zentralen Netzknoten. Wenn mehrere Linien abschnittsweise parallel verlaufen, ergeben sich auch periphere Umsteigepunkte. Wer etwa von der Strecke C (Linie 2 Nord) zum Schul- und Einkaufszentrum fahren will, steigt bereits am Freizeitbad und nicht am Bahnhof um. Bei solchen Umsteigerelationen zwischen peripheren Außenästen, die nicht über den zentralen Netzknoten führen, sprechen wir von Über-Eck-Anschlüssen. Gerade Über-Eck-Anschlüsse funktionieren bei strikten Rendezvous-Systemen oft sehr schlecht. In unserem konkreten Beispiel würde sich bei einem reinen Rendezvous-System eine sehr unattraktive 25-minütige Umsteigezeit für Fahrgäste ergeben, die von Strecke C (Linie 2 Nord) am Freizeitbad zum Schul- und Einkaufszentrum umsteigen wollen. Mit dem Versatz beider Linien sinkt diese Umsteigezeit auf annehmbare 10 Minuten. Auch an dieser Stelle profitieren also die Fahrgäste der Linie 2, da die Anwohner von Strecke C nun auch eine Umsteigeverbindung zum nahe gelegenen Schul- und Sportzentrum erhalten.

Abbildung 3: Eine negative Begleiterscheinung von Rendezvous-Systemen sind Konvoi-Bildungen, sodass Busse auf einer gemeinsamen Strecke exakt zeitgleich fahren (im Bild: Memmingen Weinmarkt). | Foto: Philipp Krammer

Entscheidend: Anschlüsse zu zentralen Orten

Anhand dieser beiden Punkte erkennt man: Nur weil eine Linie nicht mehr in ein Rendezvous-System eingebunden ist, müssen für die betroffenen Einwohner nicht per se alle Anschlüsse schlechter werden. Gerade in unserem fiktiven Beispiel kann man sogar eher von Vorteilen sprechen, denn i. d. R. haben Anschlüsse umso mehr Nachfragepotenzial, je eher sie Wohngebiete mit zentralen Orten verbinden. Durch den Versatz der Fahrplanlage der Linie 2 ergibt sich eine sehr gute Erreichbarkeit der zentralen Orte im Einzugsbereich: Das Freizeitbad, der Bahnhof und der historische Stadtkern waren ohnehin umsteigefrei erreichbar. Neu hinzukommt der Über-Eck-Anschluss der Linie 2 Nord zum nahe gelegenen Schul- und Sportzentrum sowie die Umsteigeverbindung zum Mittelzentrum mit seinen vielen Geschäften-, Arztpraxen bzw. Arbeits- und Ausbildungsangeboten.

Abbildung 4: Große Busbahnhöfe, wie hier in Gelsenkirchen, bieten die infrastrukturellen Möglichkeiten zur Schaffung eines Rendezvous-Systems. Nicht immer sind aber zeitgleiche Ankünfte und Abfahrten aller Linien sinnvoll. | Foto: Philipp Krammer

Damit sind die zentralen Orte im Einzugsbereich, trotz der Herausnahme der Linie 2 aus dem Rundumanschluss am Bahnhof, sehr gut angebunden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Anschlüsse zu zentralen Orten für den verkehrlichen Erfolg deutlich entscheidender sind als Anschlüsse von peripheren Wohngebieten zu anderen peripheren Wohngebieten, für die es in der Regel nur ein sehr überschaubares Nachfragepotenzial gibt.

Versatz vs. Rundumanschluss: Priorisierung in Abhängigkeit der betroffenen Einwohner

Schauen wir uns die Linien 4 und 5 an. Auch diese haben mit den Strecken L und E einen Überlappungsabschnitt. Der Unterschied zu den Linien 1 und 2 besteht aber darin, dass dort jeweils nur 2.000 – also in Summe nur 4.000 Einwohner – wohnen. Im Vergleich zu den 20.000 Einwohnern, die auf dem Überlappungsabschnitt der Linien 1 und 2 wohnen, sind das relativ wenig. Doch auch das Einwohnerverhältnis der Außenäste der Linien 4 und 5 zu den Einwohnern auf deren Überlappungsabschnitten stellt sich anders dar als bei den Linien 1 und 2: Selbst auf der einwohner-schwächeren Linie 5 wohnen auf den Außenabschnitten (Strecken N und F) weit mehr Fahrgäste als auf den Überlappungsabschnitten. Das bedeutet, dass die Anzahl der Fahrgäste auf dem Überlappungsabschnitt (Nutznießer eines Versatzes) geringer ist als die Anzahl der Fahrgäste auf den Außenästen der schwächeren der beiden Linien (Verlierer eines Versatzes). Und es gibt noch einen großen Unterschied: Auf dem Überlappungsabschnitt der Linien 4 und 5 sind keine wichtigen Verkehrsziele für Fahrgäste aus dem Mittelzentrum markiert. Bei den Linien 1 und 2 konnten wir durch einen Versatz der beiden Linien schließlich den Vorteil generieren, dass Fahrgäste aus dem Mittelzentrum einen Anschluss an den historischen Stadtkern und das Freizeitbad erhalten. Alles in allem spricht hier also vergleichsweise viel dagegen, die Taktlage einer der beiden Linien zu versetzen, um auf dem Überlappungsabschnitt eine Taktverdichtung zu ermöglichen.

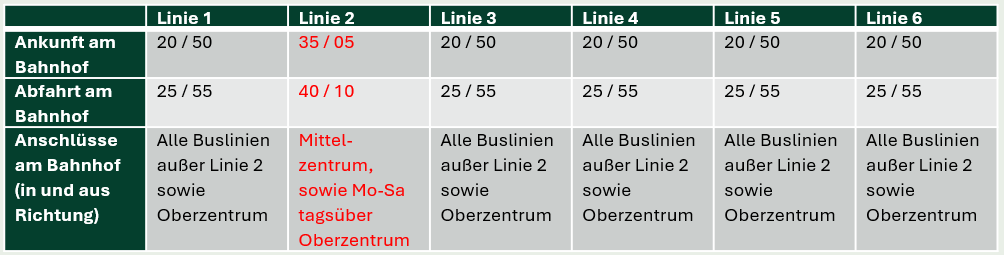

Adaptierte Taktlagen nach Ausschluss der Linie 2 vom Rundumanschluss

Stand jetzt könnte unser fiktives Stadtbus-System also wie folgt verkehren (die im Vergleich zum strikten Rendezvous-System vorgesehenen Änderungen sind in Rot markiert).

Tabelle 1: Adaptierte Taktlagen nach Ausschluss der Linie 2 vom Rundumanschluss

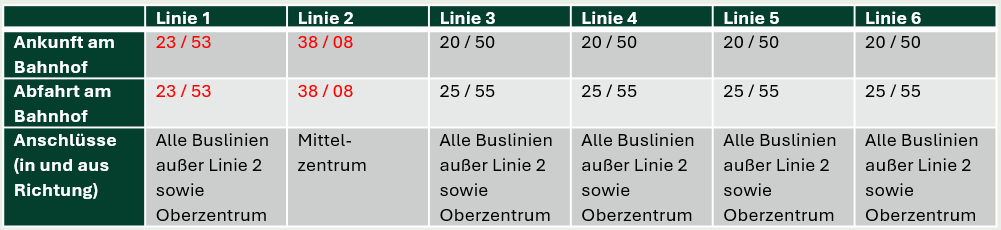

Vermeidung von anschlussbedingten Standzeiten am zentralen Netzknoten

Ein weiterer Nachteil von Rendezvous-Systemen, neben der häufig auftretenden Konvoi-Bildung – also dem gleichzeitigen Abfahren und Ankommen von Bussen aus derselben Richtung – sind die Standzeiten an der zentralen Haltestelle. In unserem fiktiven Beispiel bedeutet das: Jeder Fahrgast, der ohne Umstieg am Bahnhof weiterfahren möchte, muss dort fünf Minuten im stehenden Bus auf die Weiterfahrt warten. Diese Standzeiten führen auf vielen Relationen zu langen Reisezeiten. Zudem tritt häufig der Effekt auf, dass es sich kaum lohnt, eine Haltestelle hinter dem zentralen Umsteigepunkt (im Beispiel der Bahnhof) anzusteuern. Der Fußweg dorthin ist oft kürzer, als im Bus die Wartezeit abzuwarten.

Wenn in gewissem Umfang Rundumanschlüsse angeboten werden sollen, lassen sich solche Wartezeiten nicht ganz vermeiden. Allerdings müssen nicht alle Busse, die am Rundumanschluss teilnehmen, warten. Es ist durchaus möglich, die Hauptlinie bzw. Hauptachse des Netzes herauszupicken und diese ohne Standzeit durchfahren zu lassen. In diesem Fall wäre das die Linie 1, denn

- die Linie 1 erschließt im Vergleich zu den anderen Linien mit Abstand die meisten Einwohner der Kleinstadt X und

- die Linie 1 verbindet zudem die wichtigsten zentralen Orte im Stadtgebiet. Zu nennen sind hier der historische Stadtkern, das Freizeitbad sowie das Einkaufs- und Schulzentrum.

Versetzt zur Linie 1 verkehrt die Linie 2, die mit der Linie 1 auf den Strecken A und H einen gemeinsamen Viertelstundentakt bildet. Fährt die Linie 1 ohne Halt am Bahnhof, kann dieses Prinzip direkt auf die Linie 2 übertragen werden.

Mit dieser Adaption stellen sich die Fahrplanlagen der betroffenen Linien wie folgt dar (Änderungen in Rot markiert):

Tabelle 2: Adaptierte Taktlagen nach Kürzung anschlussbedingter Standzeiten am zentralen Netzknoten

Hiermit wurden die Reisezeiten von den nördlichen Stadtteilen in den historischen Stadtkern sowie die Reisezeiten aus den südlichen Stadtteilen zum Schul- und Einkaufszentrum um fünf Minuten reduziert. Damit ist für die nutznießenden Fahrgäste ein deutlicher Attraktivitätsgewinn verbunden. Der Rundumanschluss sowie der Anschluss von Strecke C (Linie 2 Nord) zum Schul- und Einkaufszentrum funktionieren trotzdem weiterhin, wobei die Umsteigezeiten jeweils etwas kürzer geworden sind. Je nachdem, wie verspätungsanfällig die Linien unseres fiktiven Stadtnetzes sind, könnte sich hier die Etablierung einer Anschlusssicherung anbieten. Worauf es bei einer intelligenten Anschlusssicherung ankommt, haben wir hier zusammengefasst.

Weitere Ansätze

Der Baukasten zur Optimierung von Fahrplanlagen ist mit den hier vorgestellten Maßnahmen bei Weitem nicht ausgeschöpft. Häufig lassen sich durch eine Differenzierung der Planung nach verschiedenen Verkehrszeiten oder eine lastrichtungsorientierte Optimierung weitere Mehrwerte generieren. Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind viele Optimierungsansätze möglich.

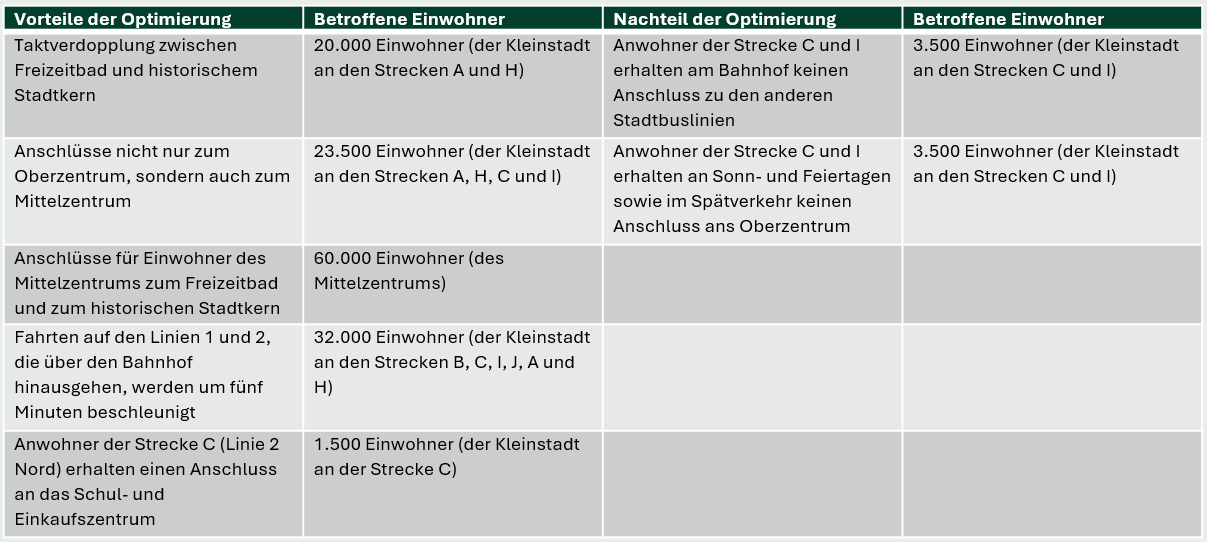

Fazit

Auf den ersten Blick wirken Rendezvous-Systeme sinnvoll. Je nach Verkehrsgebiet können aber Abweichungen von der Umsetzung eines Rendezvous-Systems deutliche verkehrliche Mehrwerte generieren, wobei hierbei möglicherweise eine große Anzahl von „Gewinnern“ (Fahrgästen mit Zusatznutzen) einer kleinen Anzahl von „Verlierern“ (Fahrgäste mit Nachteilen) gegenüberstehen. Um entstehende Nachteile für betroffene Fahrgastgruppen abzumildern, stehen verschiedene Denkansätze zur Verfügung. Die Vor- und Nachteile der hier dargestellten Optimierung eines reinen Rendezvous-Systems haben wir in Tabelle 3 nochmal zusammengefasst.

Tabelle 3: Vor- und Nachteile der Optimierung und Zahl der betroffenen Einwohner

Kostenneutrale Fahrplanoptimierung mit der NKVB Verkehrsberatung

Als Aufgabenträger oder Verkehrsunternehmen haben Sie sich derartig komplexe Gedanken über die Taktlagen Ihrer einzelnen Linien bislang noch nicht gemacht und suchen Hilfe bei der kostenneutralen Optimierung der einzelnen Taktlagen? Mit der NKVB Verkehrsberatung stehen Ihnen fachkundige Planer gerne für eine gemeinsame Analyse Ihrer Fahrplanstruktur zur Verfügung!

© NKVB Neubauer Krammer Verkehrsberatung GbR. Alle Rechte vorbehalten.

Newsletter | Impressum | Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.