Machen Ringlinien im Nahverkehr eigentlich Sinn?

11.09.2024 | Philipp Krammer | NKVB | Lesedauer: ca. 8 Minuten

„Wir brauchen eine Ringlinie“ – nicht selten ist diese Idee der Ausgang anschließender Planungen. Es scheint, als ob eine gewisse Faszination von Ringlinien ausgeht: Ein Bus oder eine Bahn, die permanent im Kreis zu fahren scheint. Wir wollen an dieser Stelle mal Tacheles reden. Was hat es eigentlich mit Ringlinien auf sich? Machen sie Sinn und wenn ja, in welchen Fällen?

Mythos Ringlinien: Die Circle-Line der Londoner Underground – hier an der Station Baker Street – gehört wie die Berliner Ring-S-Bahn zu einem der prominentesten Vertreter dieses Linientypus. Aber prominente Vorbilder hin oder her: Sind Ringlinien wirklich sinnvoll? | Foto: Philipp Krammer

Typen von Ringlinien: Unterscheidung in echte und unechte Ringlinien

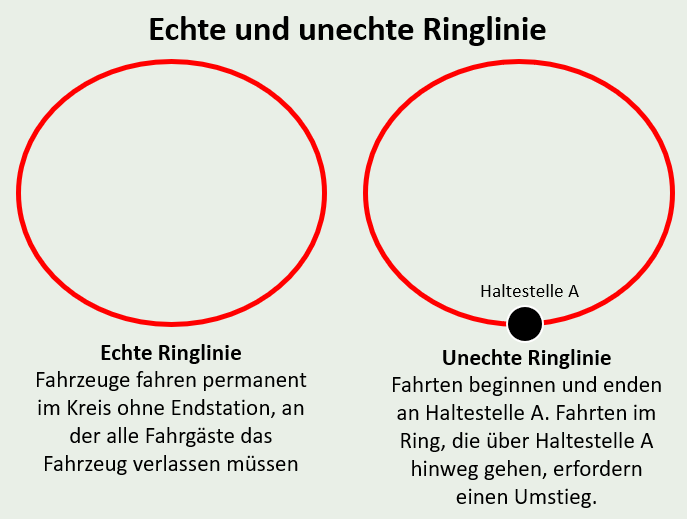

Um es vorwegzunehmen: Echte Ringlinien, die nirgends eine Endstelle haben, sind sehr selten. Das hierzulande prominenteste Beispiel ist wohl die Ring-S-Bahn in Berlin mit den Linien S41 (Ring im Uhrzeigersinn) und S42 (Ring gegen den Uhrzeigersinn). Der Grund, warum derartige Ringlinien selten zu finden sind, ist betrieblicher Natur: Ohne eine Endstelle, an der eine Pausenzeit besteht, ist es relativ schwer, eine ausreichende Verspätungsresistenz aufzubauen. Schließlich dienen Endstellen, an denen Busse und Bahnen eine gewisse Wendezeit abstehen auch als Verspätungspuffer: Eine verspätet ankommende Bahn tritt in der Regel die Folgefahrt wieder pünktlich an, es sei denn, die Verspätung ist höher als die Wendezeit. Echte Ringlinien haben per se keine solchen Pufferzeiten, sodass notwendige Verspätungspuffer im Fahrplan „versteckt“ werden müssen. Auch für Dienstplaner sind echte Ringlinien anspruchsvoll: Da das Fahrzeug selbst keine Pause hat, müssen zumindest die gesetzlich nötigen Lenkzeitunterbrechungen durch Personalablösungen auf dem Fahrzeug geregelt werden.

Aus diesen Gründen sind echte Ringlinien die absolute Ausnahme. Deutlich gängiger sind „unechte“ Ringlinien. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass im Zuge des Rings eine Start- und Endstelle vorgesehen ist, an der alle Fahrgäste das ankommende Fahrzeug verlassen müssen und erst nach einer bestimmten Pausenzeit eine neue Fahrt beginnt. Nachteil von unechten Ringlinien ist, dass Fahrten, die über die End- bzw. Starthaltestelle hinaus gehen, einen Umstieg erfordern.

Typen von Ringlinien: Ringlinien im Einrichtungs- oder Zweirichtungsbetrieb

Darüber hinaus kann man Ringlinien dahingehend unterscheiden, ob der Ring nur in einer Fahrtrichtung oder in zwei Fahrtrichtungen befahren wird. Für Ringlinien in nur einer Fahrtrichtung gibt es tatsächlich wichtige Pro-Argumente:

- Infrastrukturell gesehen sind sie weniger aufwendig, da die Haltestellen nur einseitig eingerichtet werden müssen. Das heißt, sie brauchen jeweils nur eine Bahnsteigkante bzw. Bussteigkante je Haltestelle.

- Eine Ringlinie im Einrichtungsbetrieb erzeugt im Vergleich zu einer Ringlinie im Zweirichtungsbetrieb bei identischem Takt nur die Hälfte der Betriebskosten.

- Es muss eine dominierende Haltestelle geben: Gerade wenn es sich – wie i.d.R. üblich – um eine unechte Ringlinie handelt, muss es eine für die Fahrgastnachfrage dominierende Haltestelle geben, die dann als Start und Endstation fungiert. Stellen wir uns beispielsweise eine kurze Stadtverkehrslinie in einer Kleinstadt vor, die verschiedene Wohngebiete im Zuge eines ringförmigen Kurses mit dem zentralen Busbahnhof (ZOB) verbindet. In einem solchen Fall kann eine Ringlinie im Einrichtungsverkehr durchaus Sinn machen, denn vermutlich wollen die meisten Fahrgäste den ZOB ansteuern bzw. vom ZOB in ihr Wohngebiet fahren. Wenn der ZOB dann als Start- und Endstelle fungiert, sind alle Fahrbeziehungen auf dem Ring zum ZOB bzw. vom ZOB umsteigefrei möglich. Wichtig ist, dass zwischen den einzelnen Wohngebieten kein allzu großes Nachfragepotenzial vorhanden ist, da diese Relationen nur in jeweils einer Fahrtrichtung möglich sind.

Tatsächlich machen Ringlinien im Einrichtungsverkehr dennoch nur unter bestimmten, sehr spezifischen Bedingungen Sinn:

- Die Linie darf nicht zu lang sein: Die Linie muss relativ kurz sein, da sonst für Fahrgäste teils große Umwege anfallen. Man stelle sich beispielhaft einen Fahrgast vor, der in Bezug auf Abbildung 2 von Haltestelle G nach Haltestelle A fahren möchte. Dieser muss bei der Variante im Einrichtungsbetrieb, obwohl beide Haltestellen benachbart sind, einen Umweg über die Haltestellen E, D, C und B fahren, um an sein Ziel zu kommen. Je größer Ringlinien im Einrichtungsbetrieb angelegt sind, desto größer fallen solche Umwege an. Bei Ringlinien im Zweirichtungsbetrieb spielen solche Aspekte dagegen keine Rolle, da – um im Beispiel zu bleiben – von Haltestelle G zu Haltestelle A in beiden Fahrtrichtungen direkt gefahren werden kann.

Aber die bisherigen Schilderungen zeigen: Dass Ringlinien im Einrichtungsverkehr Sinn machen, ist tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel. Der Normalfall ist eher, dass eine Ringlinie im Zweirichtungsverkehr bedient wird. Man möge sich nur mal vorstellen, die Berliner Ring-S-Bahn würde nur in einer Fahrtrichtung bedient werden. Man bräuchte von zwei benachbarten S-Bahnhöfen eine Fahrzeit von fast einer Stunde, wenn man nicht direkt fahren könnte und den Weg „außen herum“ machen müsste. Der Ring der Berliner S-Bahn wäre dafür mit einer Fahrzeit von einer Stunde einfach zu groß.

Kombination aus Ring- und Radiallinien (Lasso-Linien)

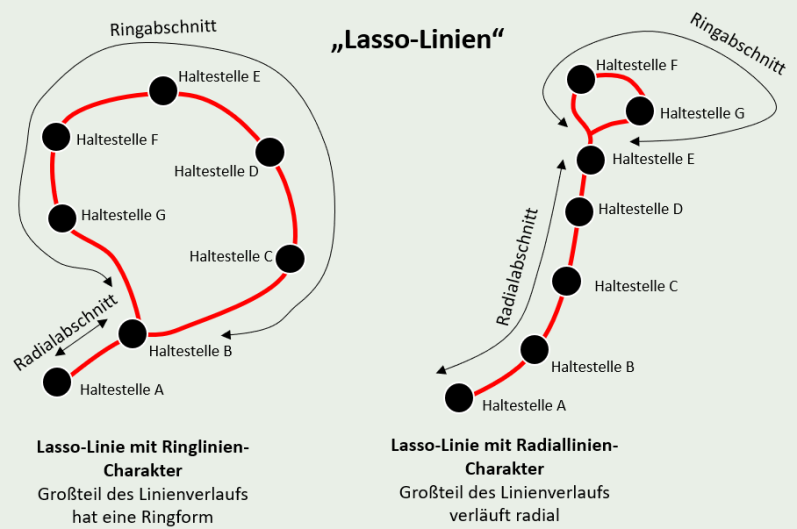

Eine weitere Spielart ist es, das Prinzip von Radial und Ringlinien zu mischen. In diesem Fall ist nur ein Teil des Linienbands ringförmig. Hierbei gibt es sowohl Konstruktionen, die dem Charakter einer Ringlinie recht nahekommen als auch Konstruktionen, die dem Charakter einer Radial-Linie recht nahekommen.

Ein Beispiel für eine unechte Ringlinie sind die Mailänder Ring-O-Buslinien 90/91 (getrennte Liniennummern je Fahrtrichtung). Die Linien umrunden zwar die komplette innere Stadt, enden und beginnen aber jeweils an der Metrostation Lodi (im Bild). | Foto: Philipp Krammer

In Abbildung 3 erkennt man gut, dass ein Teil der skizzierten Linien nach dem Prinzip einer Radial-Linie bedient werden. Bei der Lasso-Linie mit Ringlinien-Charakter ist das lediglich der kurze Teilabschnitt von Haltestelle A bis Haltestelle B. Bei der Lasso-Linie mit Radiallinien-Charakter ist das größte Teil der Linie zwischen den Haltestellen A und E. Wenn man genau hinschaut, sind einige Linien, die von der Öffentlichkeit als Ringlinien wahrgenommen werden, in Wahrheit Lasso-Linien, da sie nur auf einem Teil ihres Weges ringförmig verkehren. Ein relativ bekanntes Beispiel dafür ist die bis 2016 betriebene Ring-Straßenbahn-Linie 706 (Am Steinberg – Brehmplatz - Heinrich-Heine-Allee - Am Steinberg) der Düsseldorfer Rheinbahn. Lasso-Linien gibt es sowohl mit Bedienung des Ringabschnitts im Zweirichtungsverkehr als auch mit Bedienung der Haltestellen im Ringabschnitt im Einrichtungsverkehr. Welche Lösung von beiden besser ist, hängt davon ab, wie viel Fahrgastpotenzial zwischen den Haltestellen innerhalb des Ringabschnitts besteht. Interessant vor diesem Hintergrund ist die Esslinger Obus-Linie 118, die als klassische „Lasso-Linie“ in den letzten Jahren vom Einrichtungsbetrieb des Ringlinienabschnitts auf Zweirichtungsbetrieb umgestellt wurde. Hintergrund war, dass auch die Haltestellen innerhalb des Ringabschnitts direkt und in beiden Fahrtrichtungen miteinander verbunden werden sollten.

Weitere Sonderformen

Abschließend sei erwähnt, dass es noch zahlreiche weitere Sonderformen gibt. Bei der Hamburger U-Bahn-Linie U3 bzw. der Brüsseler Metro-Linie M6 könnte man z.B. von einer „unechten Lasso-Linie sprechen“, da der Radialabschnitt der Lasso-Linie jeweils nur von einer Seite des Rings bedient wird. In der Rhein-Neckar-Region wird dagegen eine oft als „Rundfahrt“ bezeichnete Überland-Straßenbahn-Linie 5 zwischen Weinheim, Mannheim und Heidelberg betrieben, die sich aber in Mannheim selbst kreuzt und insofern eher die Form einer 8 als eines Rings hat. Die Budapester Tramlinien 2B und 52 dagegen sind Lasso-Linien, bei denen der Ringabschnitt des Lassos der Form einer 8 entspricht. Wer nach noch komplexeren Linienführungen sucht, dem sei die Tramlinie 3 in Den Haag ans Herz gelegt – die Beschreibung deren Linienführung im Bereich Zoetermeer würde hier aber zu weit führen. Oft gibt es auch Linien, die betrieblich zwar nichts mit einem Ring zu tun haben, aber aufgrund ihrer abschnittsweisen Führung entlang von Ringstraßen von der Bevölkerung dennoch als Ringlinien wahrgenommen werden. Letzteres trifft etwa auf Köln umgangssprachlich als Gürtel-Linie bezeichnete Stadtbahn-Linie 13 oder die Pariser Tramlinien T3A und T3B, die gemeinsam nahezu die komplette innere Stadt umrunden, zu.

Von Ihrem Ausgangspunkt „Am Steinberg“ macht sich im Jahr 2010 die Düsseldorfer Ring-Linie 706 auf den Weg auf ihre Rundfahrt durch die Stadt. Genau genommen war die bis 2016 existierende Linie eher eine Lasso- als eine Ringlinie. | Foto: Philipp Krammer

Hand aufs Herz: Machen Ringlinien Sinn?

Über diese Frage lässt sich lange philosophieren. Kurz gesagt: In den meisten Fällen gibt es bessere Lösungen als Ringlinien. Das lässt sich folgendermaßen begründen: Allgemein besteht der Vorteil von langen Linien darin, dass sie entlang ihrer Route viele Ziel-Quell-Verbindungen umsteigefrei abbilden können. Der Nachteil langer Linien besteht dagegen darin, dass sie ein hohes Maß an ggf. nicht vereinbaren Anforderungen (z.B. Anschlüsse) mit sich bringen und aufgrund der langen Fahrzeit bis zur nächsten Pausen- bzw. Pufferzeit betrieblich anfälliger für Verspätungen sind. Die Ringlinie dagegen vereint die Nachteile von kurzen und langen Linien: Sie hat im Gegensatz zu einer gleich langen Radiallinie ein stark begrenztes Potenzial an umsteigefreien Direktverbindungen: Bei der Radiallinie kann es Sinn machen, von Endstation zu Endstation durchzufahren. Letzteres ist bei der Ringlinie nicht der Fall, da man genau dort ankommt, wo die Fahrt gestartet hat. Natürlich hat auch die Ringlinie mit den Nachteilen der betrieblichen Instabilität und der schwierigeren Vereinbarkeit von Anforderungen wie Anschlüssen, die sich jeweils mit zunehmender Linienlänge ergeben, zu kämpfen. Anschaulicher wird das in Abbildung 4.

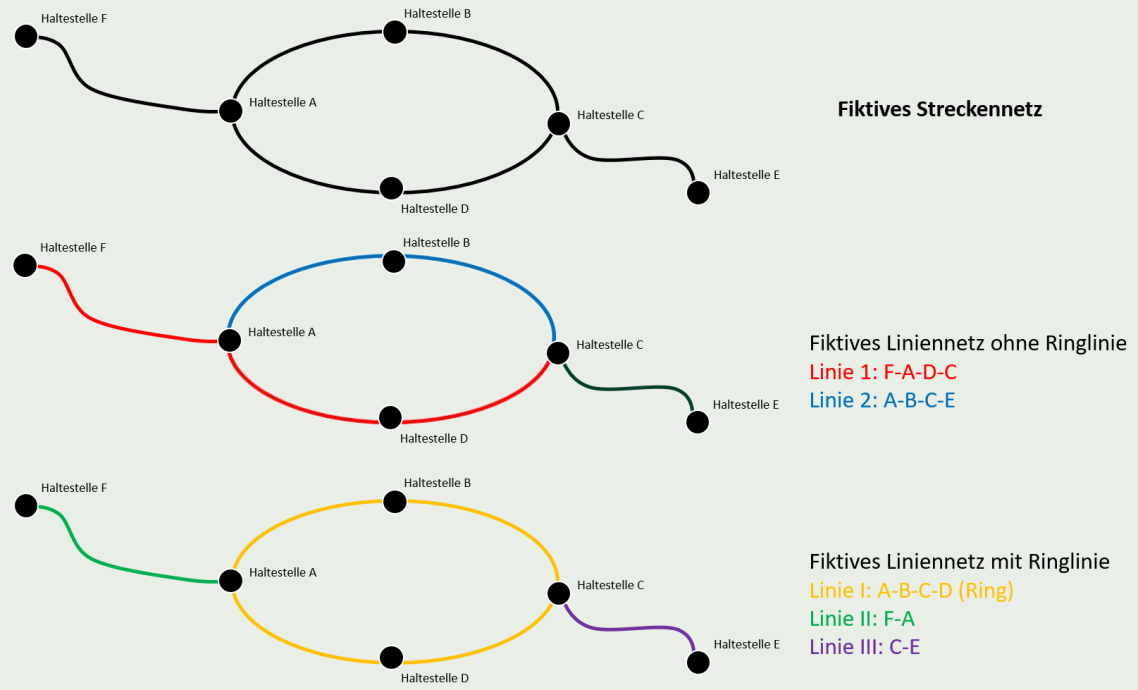

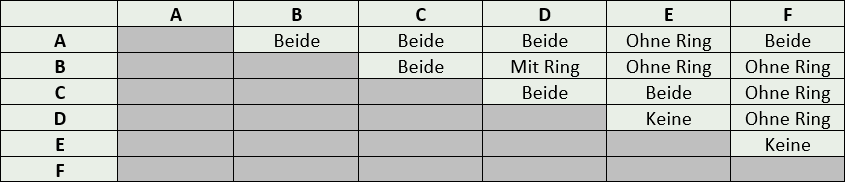

Abbildung 4 zeigt, wie man ein fiktives Streckennetz mit einem Liniennetz ohne Ringlinie bzw. einem Liniennetz mit Ringlinie bedienen könnte. Das fiktive Streckennetz besteht aus den sechs Haltestellen A, B, C, D, E und F. Innerhalb dieses Liniennetzes sind 15 verschiedene Verbindungen zwischen den sechs Haltestellen möglich. Tabelle 1 zeigt, welche Verbindungen davon in den beiden Liniennetzvarianten mit bzw. ohne Ringlinie umsteigefrei möglich sind.

Im Ergebnis sind von den 15 möglichen Verbindungen von Haltestelle zu Haltestelle sieben in beiden Varianten umsteigefrei möglich und zwei in keiner der beiden Varianten umsteigefrei möglich. Von den verbleibenden sechs Relationen, die nur in einer der beiden Liniennetzvarianten umsteigefrei möglich sind, würden fünf nur in der Liniennetzvariante ohne Ring gehen und lediglich eine Relation – nämlich jene von Haltestelle A zu Haltestelle D wäre exklusiv in der Ringlinien-Variante möglich. Allerdings ist gerade diese Relation (von A nach D) mit der Ringlinie wenig attraktiv, da entlang des Rings ein großer Umweg zu fahren ist (siehe Abbildung 4). Um nun wieder den Bezug zur Praxis herzustellen: Die Straßenbahnlinien, die die Wiener Ringstraße befahren, wurden genau aus diesem Grund im Jahr 2008 von einem Liniennetz mit Ringlinie zu einem Liniennetz ohne Ringlinie umgestellt (siehe Abbildung 4).

Bis 2008 wurde Wiens Ringstraße (im Bild) nur von der Ringlinie 1/2 (getrennte Nummer je Fahrtrichtung) bedient. Mittlerweile wurde die Ringlinie aufgelöst und es befahren nun insgesamt vier Linien jeweils Teilabschnitte des Rings und stellen somit mehr Direktverbindungen her. | Foto: Philipp Krammer

Warum Ringlinien dennoch Sinn machen, kann man ebenso am fiktiven Liniennetz in Abbildung 4 verdeutlichen: Unterstellen wir, dass entlang der Ringstrecke (A-B-C-D) eine deutlich höhere Nachfrage besteht als auf den abzweigenden Strecken zu Haltestelle E und F. In einem solchen Fall kann es durchaus Sinn machen, auf die eine oder andere umsteigefreie Direktverbindung zu verzichten und ein Liniennetz mit Ringlinie einzuführen. Schließlich können dann entlang der Ringlinie I fassungsstärkere Fahrzeuge und dichtere Takte etabliert werden. Auf den Außenstrecken zu Haltestelle E und F (Linien II und III) dagegen können kürzere Bus- bzw. Bahnsteiglängen vorgehalten, kleinere Fahrzeuge eingesetzt und geringe Taktungen vorgesehen werden.

Fazit

Ringlinie ist nicht gleich Ringlinie. Es gibt zahlreiche Varianten und Spielarten für die Ausgestaltung solcher Linien. Per se kann festgestellt werden, dass Ringlinien strukturell zahlreiche Nachteile gegenüber Radiallinien haben und deren verkehrliche Funktionalität in der öffentlichen Diskussion oftmals überbewertet wird. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Fälle, in denen Ringlinien Sinn machen. Planer sind aber gut beraten, die Einrichtung einer Ringlinie nicht an den Anfang des Planungsprozesses zu stellen. Ringlinien sollten nur dann zur Anwendung ankommen, wenn andere Liniennetzkonfigurationen aufgrund von konkreten Gegebenheiten des Verkehrsgebietes im Vergleich zu einem Liniennetz mit Ringlinie zu große Nachteile mit sich bringen.

© NKVB Neubauer Krammer Verkehrsberatung GbR. Alle Rechte vorbehalten.

Newsletter | Impressum | Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.