Ein- oder Zwei-Richtungs-Fahrzeuge im ÖPNV? – Eine Frage der Philosophie

13.12.2024 | Philipp Krammer | NKVB | Lesedauer: ca. 8 Minuten

Eine Frage, die sich im ÖPNV nahezu ausschließlich bei Stadt- und Straßenbahnsystemen stellt: Sollen die eingesetzten Fahrzeuge zwei Führerstände (Zwei-Richtungs-Fahrzeuge) oder jeweils nur einen (Ein-Richtungs-Fahrzeuge) davon haben. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile und haben einen Einfluss nicht nur auf die Liniennetzgestaltung, sondern auch auf die Stadtentwicklung. Was es alles mit dieser scheinbar trivialen Frage auf sich hat? Wir bringen Licht ins Dunkel!

Abbildung 1: Weniger Platzbedarf für eine Endstelle geht kaum: Dortmunds Stadtbahn-Linie U43 endet an der Haltestelle Wickede Post stumpf vor einem Mast. | Foto: Philipp Krammer

Bei Bussen ist es eine klare Angelegenheit: Ein Bus hat - von ganz wenigen Ausnahmen bzw. Sonderformen abgesehen – nur einen Führerstand. Muss der Bus dementsprechend an einer Endstelle angekommen die Fahrtrichtung wechseln, wird eine Wendeplatte bzw. eine Wendefahrt zum Fahrtrichtungswechsel benötigt. Bei Schienenverkehrsmitteln gilt dagegen in der Regel das Gegenteil: Sie haben an beiden Enden einen Führerstand, womit an Endstellen keine Wendefahrt erfolgen muss. Im Normalfall steigt das Personal aus, läuft zum anderen Führerstand und setzt die Fahrt in die Gegenrichtung vor. So ist das zumindest bei der Eisenbahn, aber auch vollwertigen U-Bahn- bzw. Metrosystemen der absolute Standard. Was indirekt damit zusammenhängt: Die Frage, ob die eingesetzten Fahrzeuge Türen nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten haben. Ein-Richtungs-Fahrzeuge haben normalerweise Türen nur auf einer Seite, sowie es auch bei normalen Linienbussen der Standard ist. Durch den Fahrtrichtungswechsel an den Endstellen müssen Zwei-Richtungs-Fahrzeuge dagegen beidseitig Türen haben, da sonst zumindest beim Einsatz von Seitenbahnsteigen an den Haltestellen die Bahnsteige auf der falschen Seite wären. Nun die Besonderheit von Straßen- und Stadtbahnsystemen: Hier sind im Gegensatz zu Bus- oder Eisenbahnfahrzeugen beide Varianten – sowohl Ein-Richtungs-Fahrzeuge als auch Zwei-Richtungs-Fahrzeuge – absolut gängig.

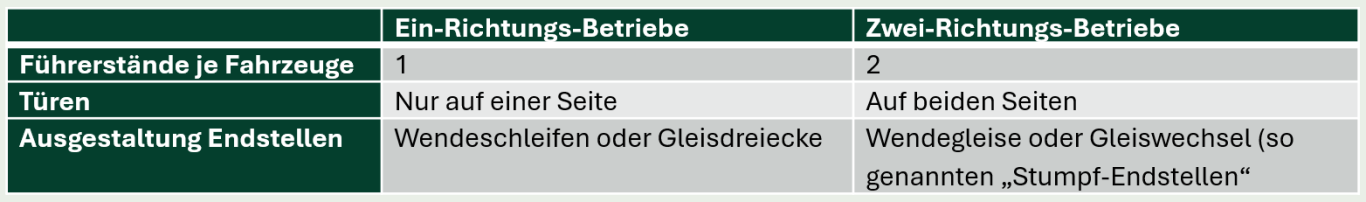

Bei neuen Systemen stellt sich daher die Frage: Welche Variante ist besser? Bei bestehenden Systemen dagegen drängt sich je nach Stadt- und Netzentwicklung dagegen oftmals die Frage auf, ob eine teilweise oder vollständige Umstellung des Netzes bzw. der Fahrzeugflotte Sinn macht. Bevor wir uns diesem Thema nähern, fasst Tabelle 1 die wesentlichen Unterschiede von Ein- und Zwei-Richtungs-Fahrzeugen zusammen.

Die Frage, welcher von beiden Fahrzeugtypen prinzipiell zu bevorzugen ist, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Je nachdem, welchen Aspekt man in den Fokus nimmt, lassen sich aber klare Vorteile für einen der beiden Typen erkennen.

Fassungsvermögen des Fahrzeugs

In puncto Fassungsvermögen liegen die Vorteile klar bei Ein-Richtungs-Fahrzeugen. Den Platz, den bei Zwei-Richtungs-Fahrzeugen der zweite Führerstand einnimmt, steht bei Ein-Richtungs-Fahrzeugen den Fahrgästen zur Verfügung. Zudem müssen Zwei-Richtungs-Fahrzeuge zwangsläufig auf beiden Seiten Türen haben, damit die Bahnsteige in Hin- und Rückrichtung angefahren werden können. Dieses Erfordernis lässt die zumindest maximal erzielbare Anzahl an Sitzplätzen innerhalb des Fahrzeuges bei Zwei-Richtungs-Fahrzeugen deutlich sinken. Klar: Wenn auf einer Seite des Fahrzeuges keine Türen erforderlich sind, können dort Sitzplätze oder Multifunktionsbereiche für Kinderwagen, Rollstühle oder Fahrräder vorgesehen werden.

Kosten des Fahrzeugs

Auch dieser Punkt geht eindeutig an Ein-Richtungs-Fahrzeuge: Sie sind preiswerter zu haben. Führerstände und Türen in Schienenfahrzeugen sind nicht billig. Ein-Richtungs-Fahrzeuge haben von beiden nur halb so viele im Vergleich zu Zwei-Richtungs-Fahrzeugen.

Abbildung 2: Ein-Richtungs-Fahrzeuge sind durch nur einen Führerstand sowie Türen auf nur einer Seite günstiger zu haben. Die notwendigen Wendeschleifen an den Endstellen – wie hier im rumänischen Cluj-Napoca – nehmen allerdings viel Platz in Anspruch. | Foto: Philipp Krammer

Platzbedarf für Wendemöglichkeiten

Endstellen bei Ein-Richtungs-Betrieben sind i. d. R. als Wendeschleifen – in wenigen Sonderfällen auch als Gleisdreiecke – ausgestaltet. Wendeschleifen wiederum haben einen relativ hohen Platzbedarf. Dieser Platz steht nicht überall zur Verfügung. Und selbst wenn er zur Verfügung steht, gäbe es dafür ggf. eine bessere Verwendung, z.B. für Platzgestaltung bzw. für Wohn- oder Bürogebäude. Hier geht der Punkt also eindeutig an Zwei-Richtungs-Fahrzeuge, denn für diese Fahrzeuggattung können Endstellen deutlich platzsparender ausgestaltet werden: Je nach Frequentierung der Endstelle werden normalerweise ein- oder zweigleisige Kehranlagen vorgesehen. In noch platzsparenderen Varianten wenden die Bahnen direkt am Bahnsteig oder bei Zwischenendstellen auf den Streckengleisen der weiterführenden Strecke, wofür lediglich ein Gleiswechsel nötig ist.

Abbildung 3: Während beim Einsatz von Ein-Richtungs-Fahrzeugen lediglich Seitenbahnsteige an Haltestellen vorgesehen werden können, ermöglichen Zwei-Richtungs-Fahrzeuge auch den Einsatz von Mittelbahnsteigen. An der Kölner Haltestelle Sülzgürtel konnte dadurch der Baumbestand in die Bahnsteigflächen integriert werden. | Foto: Philipp Krammer

Flexibilität bei Baustellen- und Unregelmäßigkeiten

Ist eine Straßenbahnlinie aufgrund von Gleisbauarbeiten oder eines Stadtfestes nicht mehr durchgehend befahrbar, haben Betriebe mit Ein-Richtungs-Fahrzeugen nur sehr beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Denn Wendeschleifen gibt es nicht in Masse, sodass oft ganze Linien auf Busverkehr umgestellt werden müssen oder der zu sperrende Abschnitt sehr weit gefasst werden muss. Deutlich mehr Möglichkeiten haben Betriebe mit Zwei-Richtungs-Fahrzeugen, die prinzipiell überall einfach die Fahrtrichtung wechseln und zurückfahren können. Insofern kommen Zwei-Richtungs-Fahrzeuge sehr viel näher an die Baustelle, das Stadtfest, die Demonstration oder den beliebigen Verursacher der Sperrung heran. Natürlich gibt es auch für Zwei-Richtungs-Fahrzeuge Restriktionen, denn meist müssen die Fahrzeuge – zumindest wenn es sich um zweigleisige Strecken handelt – das Streckengleis wechseln können. Hierfür ist ein Gleiswechsel erforderlich, der aber meist ohnehin in relativ kurzen Abständen vorgesehen ist und sich in Form von Kletterweichen bei großen Baustellen auch provisorisch vorsehen lässt. Interessanter Hinweis am Rande: Größere Ein-Richtungs-Betriebe können diesen Nachteil von Ein-Richtungs-Fahrzeugen abmildern, in dem ein kleiner Teil der Flotte als Zwei-Richtungs-Fahrzeuge ausgeführt wird, die dann gezielt für Baustellenverkehre eingesetzt werden können – etwa in Düsseldorf oder Augsburg wurde das über viele Jahre so praktiziert. Da auf Ein-Richtungs-Fahrzeuge ausgelegte Netze auch für Zwei-Richtungs-Fahrzeuge befahrbar sind, können Zwei-Richtungs-Fahrzeuge dort standardmäßig und ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Andersherum – also der Einsatz von Ein-Richtungs-Fahrzeugen in Netzen, die auf Zwei-Richtungs-Fahrzeugen ausgelegt sind – ist dagegen nicht möglich.

Mögliche Bahnsteiganordnungen

Grundsätzlich sind Haltestellen von Schienenverkehrsmitteln mit Seiten- oder Mittelbahnsteigen ausgestattet. Ein-Richtungs-Fahrzeuge haben standardmäßig Türen nur auf einer Seite und können damit Mittelbahnsteige nicht anfahren. Damit bleibt nur die Möglichkeit Seitenbahnsteige vorzusehen. Je nach Haltestelle kann die Option, Mittelbahnsteige vorzusehen, aber deutliche Vorteile haben:

- An Verzweigungspunkten sind bestimmte Umsteigerelationen an Mittelbahnsteigen steiggleich möglich, für die bei Seitenbahnsteigen ein aufwändiger Fußweg anfallen würde

- Komplexe (meist unterirdische) Knotenpunkte können bei Zwei-Richtungs-Betrieben so ausgestaltet werden, dass Mittelbahnsteige als Richtungsbahnsteige ausgestaltet werden und zwischen verschiedenen Stammstrecken am selben Steig – also ohne Fußwege – umgestiegen werden kann (z.B. Stadtbahnhaltestelle Hannover Hbf oder Köln Ebertplatz)

- Ggf. befinden sich erhaltenswerte Bäume, Brückenpfeiler o.ä. entlang des beabsichtigten Fahrweges, die in einen Mittelbahnsteig integriert werden könnten, andernfalls aber im Weg wären.

- Oft lässt sich der Platzbedarf für eine Haltestelle reduzieren, wenn ein Mittelbahnsteig statt zwei Seitenbahnsteigen vorgesehen werden kann.

Auch dieser Punkt geht also eindeutig an die Zwei-Richtungs-Fahrzeuge.

Zeitaufwand fürs Wenden

Der Zeitaufwand fürs Wenden ist bei Zwei-Richtungs-Fahrzeugen höher. Der Fahrer muss immerhin seinen Arbeitsplatz verlassen und sich vor der Folgefahrt am Führerstand am gegenüberliegenden Zugende wieder einfinden. Meist reichen die an den Endstellen vorgesehenen Wendezeiten gut aus, sodass diesem Umstand keine allzu große Bedeutung zukommt. Interessant wird das Thema Wendezeiten allerdings im Veranstaltungsverkehr, wenn in kurzer Zeit große Massen an Menschen abtransportiert werden müssen. Wenn ankommende Bahnen dann direkt wieder abfahren können, ohne dass das Fahrpersonal den Führerstand wechseln muss, kann die Leistungsfähigkeit des Veranstaltungsverkehrs verbessert werden. Interessant vor diesem Hintergrund ist, dass in Hannover – einem artreinen Zwei-Richtungs-Betrieb - die beiden Stadtbahn-Endstellen an der Messe (Messe Nord und Messe Ost (EXPO-Plaza)) bewusst als Wendeschleifen ausgestaltet wurden. Durch den Einsatz von Zwei-Richtungs-Fahrzeugen wäre zwar eigentlich keine derartig aufwändige Wendeanlage nötig gewesen, aber man wollte sich gerade bei großem Publikumsverkehr dadurch den Vorteil der kurzen Wendezeiten ohne nötigen Führerstandswechsel des Fahrpersonals erhalten. Insofern steht es natürlich auch Zwei-Richtungs-Betrieben frei, einzelne Endstellen als Wendeschleifen auszugestalten und dort vom eigentlichen System-Vorteil von Betrieben mit Ein-Richtungs-Fahrzeugen zu profitieren. Aber alles in allem geht dieser Punkt natürlich an Ein-Richtungs-Fahrzeuge.

Fazit und Zusammenfassung

Wie in Tabelle 2 ersichtlich, haben sowohl Ein-Richtungs- als auch Zwei-Richtungs-Fahrzeuge spezifische Vor- und Nachteile. Es kommt also immer auf die spezifischen Gegebenheiten an: Spielt der Platzbedarf für das Anlegen von Wendeschleifen eine große Rolle oder ist an den notwendigen Stellen der Platz verfügbar? Können durch die Anlage von Mittelbahnsteige nachfragestarke Umsteigerelationen beschleunigt werden oder spielt das vor Ort kaum eine Rolle? Deshalb kann man kein abschließendes Urteil ableiten, welche Variante besser ist, ohne die Örtlichkeiten zu kennen.

Sonderformen und Praxisbeispiele

Eine Sonderform ist das „unechte Zwei-Richtungs-Fahrzeug“. Letzteres hat nur einen Führerstand, dafür aber Türen auf beiden Seiten und wird in der Regel Heck an Heck gekuppelt als Doppeltraktion bestehend eingesetzt, sodass der aus zwei Fahrzeugen bestehende Straßenbahnzug dann zwei Führerstände hat. Der Vorteil daran: Durch nur einen Führerstand sind die Fahrzeuge preiswerter und haben ein höheres Fassungsvermögen. Der Nachteil ist allerdings, dass die Fahrzeuge immer als Doppeltraktion eingesetzt werden müssen, da sie andernfalls keine Endstellen ohne Wendeschleifen bzw. Gleisdreiecke anfahren können. Dementsprechend sind unechte Zwei-Richtungs-Fahrzeuge nicht allzu häufig zu beobachten. Man findet sie beispielsweise in Halle (Saale) (MGT-K) und Köln (B-Wagen der Reihe 2200).

Abbildung 4: Weder Stumpfendstellen noch Mittelbahnsteige gab es noch im letzten Jahrtausend in Berlin: An der 2023 eröffneten Tramendstelle am U-Bahnhof Turmstraße kann mittlerweile beides in einem Bild vereint werden. | Foto: Philipp Krammer

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Straßenbahnnetz von Berlin, das bis ins Jahr 2000 vollständig dem Ein-Richtungs-Prinzip unterworfen war. Allerdings wurden ab 1999 auch Zwei-Richtungs-Fahrzeuge (GT6N-ZR) in Betrieb genommen, sodass die heutige Linie M10 (damals Linie 20) über die Warschauer Brücke zum U-Bahnhof Warschauer Straße verlängert werden konnte. Mit Ein-Richtungs-Fahrzeugen wäre dieses Projekt mangels Platz für eine Wendeschleife kaum umsetzbar gewesen. Auch konnten aus diesem Grund für die Linie M10 situationsbezogen Mittelbahnsteige angelegt werden. Mittlerweile wurde der Bestand an Zwei-Richtungs-Fahrzeugen weiter erhöht sowie weitere Stumpfendstellen in Betrieb genommen.

Im Rhein-Neckar-Raum wurden im Jahr 2003 die fünf Straßenbahnunternehmen MVV, VBL, OEG, RHB und HSB zur rnv zusammengefasst, womit drei Ein-Richtungs-Betriebe (VBL, MVV, RHB) und zwei Zwei-Richtungs-Betriebe (OEG, HSB) zu einem Gemeinschaftsbetrieb wurden. Mittlerweile werden rnv-weit nur noch Zwei-Richtungs-Fahrzeuge angeschafft, weshalb im eigentlich von Wendeschleifen geprägten Mannheimer Stadtnetz seit 2023 auch an der Stumpfendstelle Bensheimer Straße gewendet werden kann.

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass man in Wien, Kassel (oder besser: Vellmar bei Kassel) sowie Zürich vereinzelt auch Mittelbahnsteige mit Ein-Richtungs-Fahrzeugen bedient. Da Ein-Richtungs-Fahrzeuge dafür eigentlich auf der relevanten Seite die Türen fehlen, hat man sich bei den Verkehrsbetrieben der drei genannten Orte einfach einem Trick bedient: Die Abschnitte mit Mittelbahnsteige werden im Linksverkehr befahren! Ein solcher Trick ist natürlich nur dann möglich, wenn die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper hat und nicht im Straßenverkehr mitschwimmt. Andernfalls kämen den PKW regelmäßig Straßenbahnen als Geisterfahrer entgegen, was für die lokale Unfallstatistik sicherlich ungünstig wäre.

© NKVB Neubauer Krammer Verkehrsberatung GbR. Alle Rechte vorbehalten.

Newsletter | Impressum | Datenschutzerklärung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.